Le sarcophage en calcite de Séthy Ier et la déesse Nout

| tAy.t DbA.t n.t Sst n ( mn-mAa.t-ra)|Hna nTr.t Nw.t |

© Raymond MONFORT, 17 juillet 2023, pour me contacter : raymond.monfort@wanadoo.fr

| tAy.t DbA.t n.t Sst n ( mn-mAa.t-ra)|Hna nTr.t Nw.t |

© Raymond MONFORT, 17 juillet 2023, pour me contacter : raymond.monfort@wanadoo.fr

Une fonte disponible pour afficher la translittération c'est ici!

Ouvrages de référence :

|

<==== Thot, Côté droit (Couvercle, paroi interne, en relation avec le chapitre 161 du "Livre des Morts") Thot côté gauche ====>

Résumé :Le sarcophage de Séthy Ier est surtout très connu par les textes du Livre des Portes, gravés sur les flancs externes et internes de la cuve

ainsi que sur 8 morceaux du couvercle. Le texte hiéroglyphique publié par Bonomi & Sharpe, a été utilisé comme expliqué au § 5. Abstract : The sarcophagus of Séthy Ier is especially known by the texts of the Book of the Doors,

engraved on the external and internal sides. Many studies and publications are devoted to the Book of Doors.

On the other hand, what seems to be overshadowed are the texts relating to Nut (texts found at the top of the outer wall of the bandeau coffin),

but especially those at the bottom of the tank. Four chapters from the "Book of the Dead" complete this decor in relation to Nut.

Chapters 72, 89, 161, 180 (this chapter constitutes the last part of the “Litanies of Re”. |

|

Ce sarcophage a été découvert le 18 octobre 1817 par Giovanni Belzoni dans le tombeau KV17 de la Vallée des Rois. A cette époque Belzoni ignorait à qui était destiné cette tombe, il faudra attendre 1822 pour le savoir. En 1864 Sharpe attribuait comme date au sarcophage : B.C. 1175 [1]

Le sarcophage couvrait un ‘mystérieux couloir’ qui était à l'origine recouvert de dalles de pierre pour masquer son existence.

Probablement elles ont été enlevées par les prêtres de la commission de réinhumation qui ont enlevé le corps de Séthy de la tombe après des vols et réintroduite dans la DB 320. (4).

|

Sur la tranche on peut lire le nom de Belzoni. |

|

Ouverture de l’expo à l’Egyptian Hall » près de Piccadilly Circus, le 1er mai 1821.

Gustave Lefèvre rappelle 5 : "En 1822, l'explorateur Belzoni, originaire de Padoue, exposait, au boulevard des Italiens, des reproductions en

grandeur naturelle des salles principales du tombeau de Sethi Ier, qu'il avait découvert en 1817 :

toute la société parisienne se pressait à cette extraordinaire exposition." Champollion lui-même : "ira y copier des textes".

|

Après maintes vicissitudes durant le transport (à bord du HMS Diana), le sarcophage a été déposé le 28 septembre 1821 au British Museum, où Belzoni leur réclama 3000£ (1).

Le sarcophage resta 2 ans au BM, en raison de longues négociations pour son acquisition. L'achat du cercueil comprenait également dix-sept morceaux du couvercle brisé et un morceau du coffre à canopes, et qui sont stockés et certains exposés au Musée. Un morceau du couvercle s'est retrouvé au British Museum (BM 29948). (2) C’est à partir de 1830 que Joseph Michael Gandy (1771-1843) commença ses dessins de la collection Bankes, où 83 items ont été consacrés au sarcophage. (3). http://collections.soane.org/b4666, Description of the house and museum. 1835/6. Sur le site du Soane’s Museum on peut voir un plan de la cage de protection réalisé par M.T.Shaw. (4) Un boîtier en verre de protection robuste a été installé autour du cercueil en 1866, mais déjà en 1864, la pâte bleue remplissant les hiéroglyphes sculptés était devenue noire en raison du climat de Londres. |

|

La cuve mesure 2,844 m de long et 1,182 m de large aux épaules. La hauteur est de 0,68 m aux pieds et de 0,813 m aux épaules.

L'épaisseur des parois varie entre 6,35 cm et 10,16 cm. Le calcite a put être assimilé à la pureté. Les hiéroglyphes sont gravés dans le creux et remplis de pâte bleu-vert (3)Le cercueil a été nettoyé en 2008 par Jane Bush du personnel du Musée Soane assistée de Tracy Sweek du British Museum. On a pu observer sur les parois des restes de tâches d’onguents (2)

|

Un duplicata de la cuve a été réalisé par la « Factum Foundation en 2016,

(3) puis présentée à l’exposition de Bâle » (4).

|

L’idée de copie de facsimilés remonte en 1840 à J.Williams, qui a utilisé un procédé mécanique, style pantographe. Aux pages 130- 133, Claudia Manser Stoll (7) donne une excellente description de la cuve, du couvercle et des fragments. Lors des fouilles du projet MISR: Mission Siptah - Ramses X. du Département d'études classiques, Département d'Égyptologie de l'Université de Bâle et du Centre de recherche archéologique en Egypte, de nombreux fragments d'albâtre calcite ont été mis au jour près de la tombe de Seti Ier, soit environ 280 des fragments y compris la boîte à canopes.(7) Le rituel de verser des huiles ou des onguents sur les cercueils intérieurs pendant les rites funéraires est bien attesté. Le versement de telles huiles sur les sarcophages extérieurs ne l'est pas. Comme des huiles ont été versées sur le cercueil Séty, cet objet ne peut donc pas être appelé un sarcophage mais doit être appelé un cercueil anthropoïde (3). |

Les mots cercueils, de l'ancien français sarqueu, sarcou, et sarcophages viennent du grec sarkophagus «qui mange la chair» ; long coffre dans lequel on enferme le corps d’un mort.

Les Egyptiens le nommaient nb anx ,

mais aussi DbA.t

,

mais aussi DbA.t  ,

et qrs

,

et qrs .

.

Un exemple est à voir dans la formule 364 (§ 616) des Textes des Pyramides:

| - rDi.t n mwt=k Nwt m rn.s n qrswt / inq.n=s tw m rn.s n qrsw "(que) tu as donné à ta mère Nout en son nom de 'sarcophage", elle t'a embrassé en son nom de 'sarcophage'," cf. Faulkner, 'Ancient Egyptian Texts', p. 119. donne pour la deuxième partie: 'en son nom de cercueil' ? |

En Egypte, il est considéré comme une habitation pour le défunt, un environnement qui protège, mais qui permet aussi de voir à l’extérieur, il a évolué en même temps que l’architecture funéraire des tombes et en même temps que les croyances religieuses. Elle est souvent caractéristique et donc représentative d’une époque.

Selon Schott (1) p.81, le cercueil (sarg) possédait un couvercle appelé aA « porte » et la cuve mw.t « la mère » di di=Tn , aA pn n qrs pn Hr mw.t=f

« mettre ce couvercle de ce cercueil sur sa mère (la cuve)»;4.

di di=Tn , aA pn n qrs pn Hr mw.t=f

« mettre ce couvercle de ce cercueil sur sa mère (la cuve)»;4.

Selon Stephen W.Cross : p. 23 « Le cercueil anthropoïde (en forme de corps) du roi Séthy I a été appelé

un sarcophage dès le moment de sa découverte par Belzoni, et en fait cet objet ne peut donc pas être

appelé un sarcophage mais doit être appelé un cercueil anthropoïde ». (2)

Il explique, que suite au nettoyage de 2008, il a pu être détecté sur les côtés extérieurs de zone de

tâches de coulures que l’on retrouve aussi sur les restes du couvercle.

Il explique que selon le dictionnaire de L’Ancienne Egypte du British Museum :

« Le terme cercueil est généralement appliqué au récipient rectangulaire ou anthropoïde

dans lequel les Egyptiens ont placé le corps momifié, tandis que le mot sarcophage est utilisé

pour désigner uniquement le récipient extérieur en pierre, enveloppant invariablement un ou

plusieurs cercueils ». Le dictionnaire poursuit ensuite, en déclarant que la différence est en fait artificielle, car les deux ont le même objectif de protéger le corps. Cependant, la distinction est valable dans ce contexte, car en égyptologie, le sarcophage est le nom habituellement donné à la pierre dure, généralement en granit ou en quartzite, contenant et est le dernier contenant extérieur d'un ensemble funéraire.

Le rituel de verser des huiles ou des onguents sur les cercueils intérieurs pendant les rites

funéraires est bien attesté, et le versement de telles huiles sur les sarcophages extérieurs ne l'est pas.

Comme des huiles ont été définitivement versées sur le cercueil Sethy, cet objet ne peut donc

pas être appelé un sarcophage mais doit être appelé un cercueil anthropoïde.»

Dans les Litanies de Rê on trouve : ,

i ra mi.n nsw Roi x iw-f mAA=f im.wt afdt

,

i ra mi.n nsw Roi x iw-f mAA=f im.wt afdt

« Ô Rê viens pour le roi, il contemple ceux qui sont dans le coffre ( cercueil ) », pour coffre / cercueil  afdt = colonne 172 [3]

afdt = colonne 172 [3]

| Im Buch von der Erde (A. Piankoff, La création du disque pl. 22, 6 und die zugehörige Darstellung, vgl. Hornung, Unterweltsbücher S. 458 ff. ) bezeichnet afdt konkret den Sarg des Osiris, und dieser Sinn drängt sich auch an der vorliegenden Stelle auf, mit welcher der auf Osiris bezügliche Teil der Litanei endet. Zu afdt allgemein J. F. Borghouts, JEOL 23, 1975, 358-364. | Dans le livre de la terre (A. Piankoff, La création du disque pl. 22, 6 et la représentation correspondante, cf. Hornung, Unterweltsbücher p. 458 sqq.), afdt décrit spécifiquement le cercueil d'Osiris, et ce sens suggère aussi lui-même le passage actuel, par lequel se termine la partie de la litanie relative à Osiris. Sur afdt en général J.F. Borghouts, 5. |

Ce que l’on appelle conventionnellement de l’albâtre égyptien, est en réalité du calcite, sorte de travertin, du carbonate de calcium, CaCo3, formé à partir d'un dépôt rapide.

Le nom d’albâtre provient de la carrière d’Alabastron ou Psinaula sur la rive est du Nil (1).

Hatnoub est une carrière sur la rive est du Nil au niveau de Bâouit, actuellement fouillée par l’IFAO sous la responsabilité de Yannis Gourdon (CNRS, UMR 5189 HiSoMA) et Roland Enmarch (Université de Liverpool) pour des relevés épigraphiques et topographiques des inscriptions rupestres des carrières. Mission soutenue par Le Fonds Khéops pour l’Archéologie.

|

Le plus ancien sarcophage royal en "albâtre / calcite" serait celui de Sekhemkhet (IIIème dynastie), retrouvé dans sa pyramide de Saqqara par Zakaria Goneim en 1951, au sud-ouest de celle de Djoser. |

|

Le cercueil de Séthy I, est le premier à passer à la forme anthropoïde,cf. Claudia Manser Stoll (1). Cette tradition de cercueil / sarcophage en calcite a été réintroduite par Sethy Ier, et qui a été suivi par Ramsès II, Mérenptah, Siptah, et Ramsès III, souvent sous forme de fragments (2)

Le fils de Séthy, Ramsès II, dans son tombeau (KV7) a suivi les traces de son père en utilisant le même type de sarcophage anthropoïde comme l'explique Christian Leblanc dans la publication de l'Exposition du Louvre (10-02-1999 au 10-05-1999) "Les Monuments d'Eternité de Ramsès II, nouvelles fouilles thébaines; pages 54-55: «Recherché depuis très longtemps, le sarcophage de Ramsès II réapparaît (pl.A, il donne une photo). Mais détruit à une époque indéterminé, il nous parvient en morceaux. Près de quatre cents fragments recuillis à ce jour permettent de constater qu'il était comparable à Séthi Ier .... An calcite et d'apparence anthropomorphe, il était orné, intérieurement et extérieurement et sur trois registres, du 'Livre des Portes'. Plusieurs divisions de ce recueil funéraire ont été identifiées sur les fragments recueillis, et sur nombre d'entre eux subsistent des traces de pigments colorés |  |

|

Ce type de sarcophage se poursuit chez le petit fils de Séthy, Merenptah. Un fragment se trouve au British Museum, acheté à un marchand d'antiquité au Caire par Kyticas, Panayotis, en 1911. Ce fragment de la cuve est enregistré

sous les n°s 1911,0617.41, n° du Musée : EA49739, il correspond à la première division du Livre des Portes, registre médian, qui se situe normalement au pied de la cuve. |

|

On a pu observer que sur cet ‘albâtre’ ont été versées des huiles( 3).

Un autre point à analyser est comment se positionne ce sarcophage dans le contexte funéraire de Sethy Ier? Y avait-il d'autres enveloppes, comme par exemple, suivant les prédécesseurs de Séthy une cuve en pierre dure?

Sur les photos ci-dessous, à gauche ma restitution, à droite, le fameux papyrus de Turin (cat. no 1885) qui représente les chapelles entourant la cuve:

|

|

Ont été rajoutées les 4 chapelles inspirées de celles de Toutankhamon. La flèche, en bas, indique l'axe est-ouest symbolisant le cheminemant vers l'occident du défunt.

Cette approche de restitution est basée, entre autre, sur le cours de Florence Barbério, cours dispensés à l'Institut Kéops, Paris, en 2012.

Je remercie Florence qui m'a autorisé à la citer. Florence (docteure en égyptologie (Univ.Paris-IV Sorbonne), fait partie de la mission de l'Université de Bâle 'Kings Valley Project"; elle est spécialiste de la KV17 (tombe de Séthy Ier), avec entre autre les fouilles et recherches de fragments, à l'interieur et extérieur du tombeau.

Ce point a été analysé par Aidan Dodson dans son livre sur Séthy (4), p. 105 et sq. Il se pose la question si un sarcophage en pierre aurait été omis, du fait de la présence de la longue galerie "énigmatique", qui part de dessous du sacrophage en diorite, du moins là où il été trouvé par Belzoni.Une cuve en pierre n'aurait pas pu passer dans les galeries de la KV17. Il pense que le sarcophage a dû être entouré de 4 chapelles comme chez Toutânkhamon, ou comme dans le plan sur papyrus de la tombe de Ramsès IV (5) = (Turin Cat. 1885).

notes:

(1) Stephen W. Cross - An Alabaster Coffin and Sety's Last Secret, p. 22- Scanning Sethy, Die Wiedergeburt eines Pharaonengrabes p.130

(2) The Oxford Handbook OnLine, Edited by Richard H. Wilkinson and Kent R. Weeks, article de Aidan Dodson, sur les ‘Sarcophagi',15- p.12, 2016.

(3) Cross An Alabaster Coffin and Sety's Last Secret.

(4) Dodson - Sethy I king of egypt his life and afterlife, 2019.

(5) Carter, Gardiner, JEA 4, 1917, 130-158

A mentionner que Sharpe, dans son édition ne parle pas de Nout mais de Neith, soit 16 occurrences aux pages 0, 3, 15, 16, 19, 21, 31, 34, 35, 36, 41 .

Il est clair que l’édition des hiéroglyphes, en beau bleu / vert sur les planches de l'édition, sont d’une très grande précision, c’est ce qui a été utilisé dans cette présente étude.

Dans son édition des Livre des Porte, Erik Hornung et Andréas Brodbeck : ‘’ Das Buch von den Pforten des Jenseits’’ Aegyptica Helvetica, 7/1979, page 12 donne :

« Der Vergleich mit dem Original, den ich im März 1971 mit E. Staehelin vornahm, erwies die Kopien Bonomis als außerordentlich zuverlässig, Verbesserungen waren nur selten notwendig, »

1

« La comparaison avec l'original, qu'en mars 1971 j'entreprenais avec E. Staehelin, a prouvé les copies Bonomi comme extraordinaire fiable, des améliorations n’était que rarement nécessaire.» 2

Dans ses éditions (anglaise et française) E.Hornung écrit : « … the highly reliable publication publication of the alabaster sarcophagus of Sethos I by Bonomi and Sharpe served as the basic text edition ; » p.56, « Le texte de base (pour le Livre des portes) a été, à partir de 1864, la très fiable publication du sarcophage d’albâtre de Séthi 1er par Bonomi et Sharpe » p. 94 .notes:

1- Erik Hornung: « The Ancient Egyptian Books of the Afterlife », Cornell University Press, 1999.

2- Erik Hornung: « Les Textes de l’au-delà dans l’Égypte ancienne », édition du Rocher, 2007.

Belzoni, dans une des planches de sa publication du tombeau montre la salle d'or (classification moderne J) et surtout la position orientée du sarcophage, au dessus du couloir dit 'mystérieux'; ce qui est tout à fait conforme à ce que l'on connait.

Une relation de cette position, en tenant compte des tombeaux de Séthy II et les caveaux de deir el-Médineh corrobore le lien entre ces thèmes et l'orientation pour les morts. Ainsi la tête du pharaon reposait du côté de Nephtys, et les pieds placés près d'Isis. Dans la chambre funéraire de Séthy II, la déesse Nout est représentée au plafond, au dessus du sarcophage, où une autre représentation de la déesse Nout était dessinée à l'intérieur du couvercle.

Pour l'orientation des défunts dans les « caveaux-sarcophages » à Deir el Médîna, voir Hanane Gaber , BIFAO 104, 2004, en page 226.

Si l'on consière le corps du défunt, allongé, la tête est au nord sous la protection de Nephtys, et les pieds, au sud sous la protection d'Isis, si bien que la déesse Nout, au fond de la cuve, regarde vers la droite donc l'occident.

Nout est avant tout la fille de Chou et Tefnout, eux-mêmes enfants d’Atoum / Rê, le démiurge Héliopolitain. Pour cette appartenance à Héliopolis voir la formule 3 du Texte des pyramides (1)

Elle devint ensuite une déesse protectrice du défunt, plus particulièrement des cercueils et sarcophages, voire de la chambre funéraire.

Au cours du Nouvel Empire elle devint la voute céleste, que l’on retrouve soit dans les plafonds des tombeaux, soit, par exemple dans le

Mythe de la vache céleste.

Le nom même de Nout serait la contre partie féminine de Noun(2)

Selon l’approche de Sethe ce n’est pas un hasard s’il commence sa classification de formules (spruch, spells/utterance) par celles du sarcophage de Téti, formules de 1 à 8.

« Paroles à dire par Nout la grande efficace, c’est (mon) fils qui a été enfanté ( Téti )| et que j’ai ouvert mon vente, celui que j’aime avec qui j’ai été satisfaite. »

Rusch Adolf a classifié les formules relatives à Nout dans les Textes des Pyramides (2), et qui a été remise en cause dans Billing (3)

Un autre aspect de Nout est qu’elle intervient dans le paysage du nord d'Abydos qui reproduirait des aspects de la géographie conceptuelle de la Douat. (4)

Une analyse d’une zone connexe au grand temple d’Osiris dans cette ville qui était désignée comme ‘Terrasse du grand dieu’ (rd n nTr aA) serait une zone votive.

La stèle de Neferhat du règne de Thoutmosis IV (Le Caire CG 34022) (5) établit le lien entre la déesse Nout et le site de cette zone votive :

nw.t mst nTr.w Hr(y)-ib AbDw

nw.t mst nTr.w Hr(y)-ib AbDw

« Nout qui engendre les dieux qui résident à Abydos ». Mariette Abydos II, pl. 47.

Le texte de Ouserhat, relatif aux Hymnes d’Abydos (6), montant de la porte de droite de la chapelle de Ouserhat (KRI I, 361-10)

Htp di nsw Wsir xntyw imntyw wnn-nfr nb tA-Dsr nTr.w sSm(w) dwA.t pD.w imyw Xnw nw.t

« Offrande qu’accorde le roi et Osiris, le Premier-des-Occidentaux Ounenefer le maître de la Terres-sacrée et les dieux qui dirigent la Douat et l’Ennéade et qui sont dans le giron de Nout »

notes:

1-  Nw.t aA.t Hr(y)-ib Hw.t « Nout la Grande qui réside dans le château (sous entendu celui d’Héliopolis) Gauthier GDG IV, p. 46 & 54.

Nw.t aA.t Hr(y)-ib Hw.t « Nout la Grande qui réside dans le château (sous entendu celui d’Héliopolis) Gauthier GDG IV, p. 46 & 54.

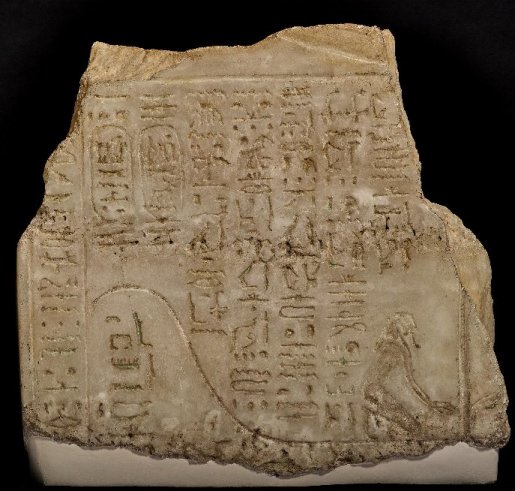

Au fond de la cuve, on a une admirable représentation de Nout, avec un beau modélé et surtout un magnifique visage, au profil affirmé.

|

Budge dans ses deux éditions a numéroté les textes, répérés par § dans le diagramme ci joint, il en a donné 11, que je n'ai pas suivi, que j'ai ramené à 10 (voir le texte 10) Autre point important, dans son édition de 1905, Budge a mis des planches d'hiéroglyphes, et il a expliqué comment E.Scharpe s'est trompé quant au cartouche du nom de naissance (le 5ème de la titulature), que Sharpe a transcrit "Oimenepthah" . Pour les descriptions de Budge, voir en détail l'annexe 3! En synthèse, la déesse est représentée debout le bras pendant, les mains en position de protection Cette dernière remarque meritera un approfondissement. A noter que Sharpe dans sa publication a numéroté les lignes et les colonnes, lorsque cela sera nécessaire les colonnes seront notées en rouge dans le texte hiéroglyphique. Pour sélectionner un texte : Texte 4 Texte 5 Texte 6 Texte 7 Texte 8 Texte 9 Texte 10 1-Budge - The Egyptian heaven and hell (1905) Vol II, page 46; |

Photo prise le 24 avril 2018 à l'exposition de Bâle, dont le titre était: |

Les chiffres à gauche correspondent à eux de Sharpe.  Texte 2  |

|

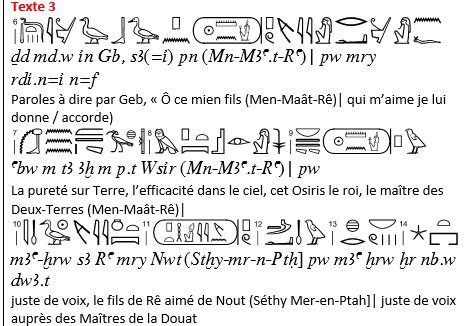

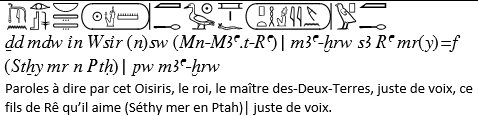

Texte 3  |

|

|

Budge - The Egyptian heaven and hell (1905) Vol II p. 54, donne |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Chapitre 72 du Livre des Mort r(A) pr.t m hrw wbA imH.tUne étude comparative entre la version du cercueil de Séthy Ier  |

|

| Commentaires |

| Commentaires |

| Commentaires |

| Commentaires |

|

|

|

Cette section présente le chapitre 89 du Livre des Morts.

|

Un point judicieux peut être relévé:dans la colonne on a une correspondance avec ce qui est écrit :

Xr xpdw en regard des fesses de la déesse.

Xr xpdw en regard des fesses de la déesse.

|

|

Dernière mise à jour : 26 mai 2024.